近日,我校材料与化学工程学院高伟教授团队在《ACS Sustain Chem Eng》(中科院1区Top,IF=9.224)期刊在线发表了题为《Superhydrophobic Poplar Scrimber via In-Situ Synthesis of Cu7Cl4(OH)10·H2O Heterostructure Inspired by Pine Cone with Super Ultraviolet Resistance(DOI:10.1021/acssuschemeng.2c04327)》的研究论文。高伟教授为论文通讯作者,2020级硕士研究生姜海秋为论文第一作者,其他作者为材料与化学工程学院硕士研究生王玲玲、刘倩、程睿凤以及万辉教授、杨龙研究员和杜官本教授。该研究成果得到了国家自然科学基金(32260360)、云南省应用基础研究重点项目(202201AS070027)、云南省“万人计划”青年拔尖人才专项、云南省专项人才培养项目(80201402)的资助。

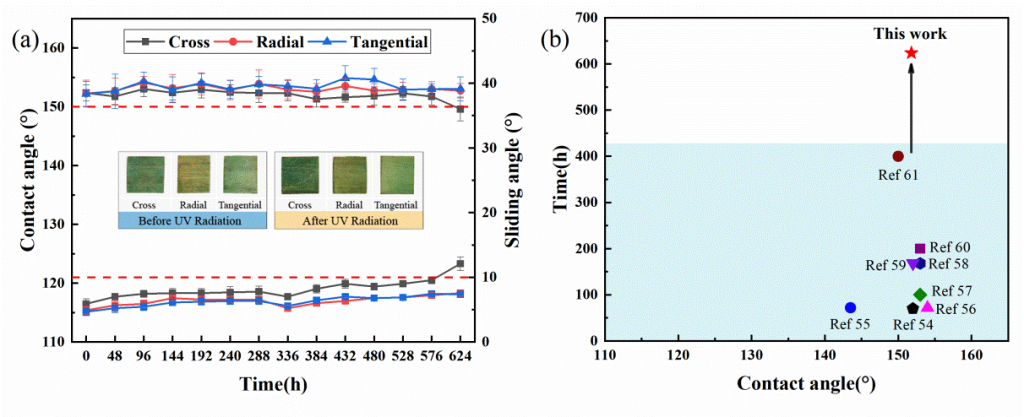

该工作利用水热法在杨木重组木表面上原位合成松果状Cu7Cl4(OH)10·H2O纳米颗粒。经改性的超疏水重组木展示出良好的力学耐久性、化学稳定性、自清洁、防污性能和优异的抗紫外性能;在340nm的紫外光照射624 h后,改性杨木重组木仍保持超疏水状态。此外,首次提出了压缩前后木材 细胞壁中纤维素结晶区变化的理论模型,发现了杨木重组木物理力学性能改善的核心机制。

该工作提出的超疏水重组木制备工艺简单、成本低廉、绿色环保,具有巨大的市场推广潜力。该制品的使用大幅节约了木材资源,有效促进了木材工业可持续发展,符合绿色发展理念,是木材科学与技术学科对国家“双碳”战略的重要贡献。

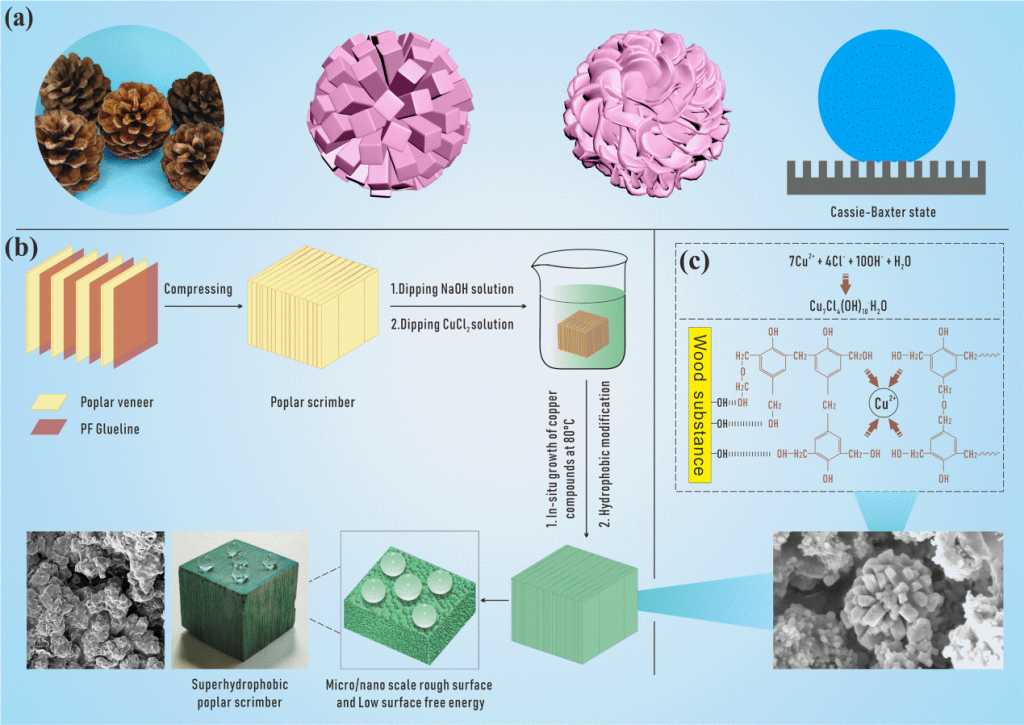

图1. 超疏水重组木的制备流程:(a)受松果启发利用纳米铜化合物颗粒实现超疏水功能的构建,(b)在杨木重组木表面原位合成Cu7Cl4(OH)10·H2O制备超疏水样品,(c)Cu7Cl4(OH)10·H2O颗粒在木质基材上的固定机理

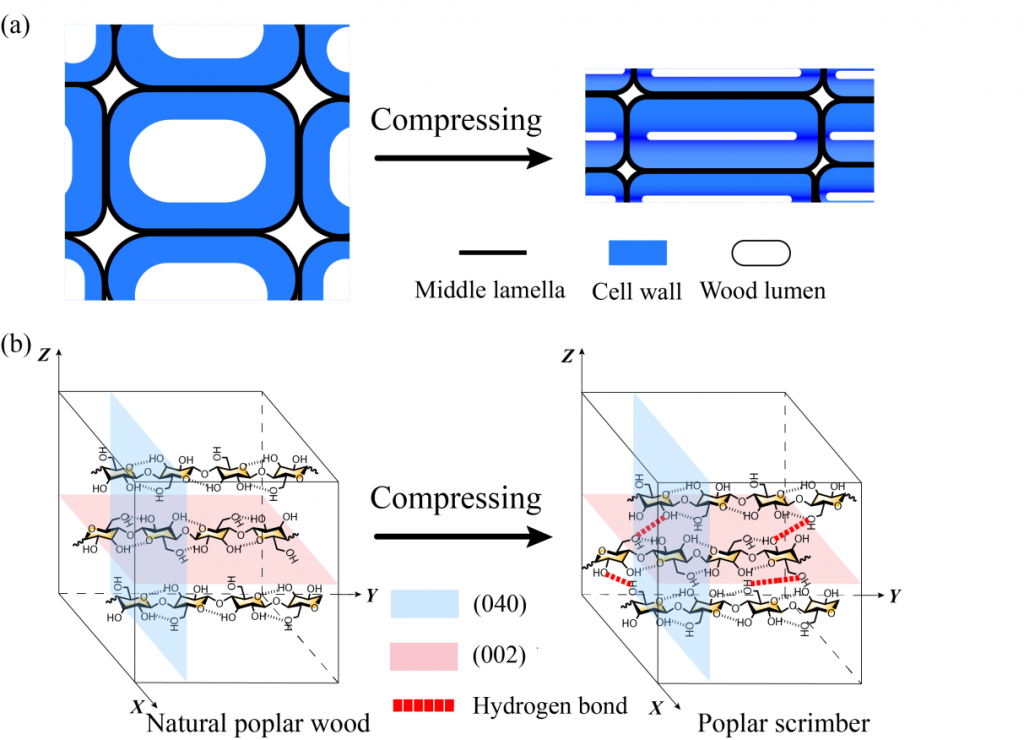

图2. 杨木素材和改性杨木重组木的纤维素模型。杨木重组木制备过程中压缩前后木材细胞壁(a)和纤维素结晶区(b)的变化

图3. 紫外线照射对超疏水杨重组木接触角和滚动角的影响(a),与其他文献报道的超疏水材料抗紫外线能力的比较(b)

近年来,高伟教授团队聚焦于木质先进功能材料基础研究和应用开发,在实木锯材、工程木质复合材料表面超疏水、自清洁、抗紫外、抗老化、木材防腐防霉以及木质油水分离材料、光催化降解有机染料、甲醛和VOC等木质功能材料领域开展了一系列研究,在《ACS Sustain Chem Eng》《Ind Crop Prod》《J Environ Chem Eng》《Colloid Surface A》《Holzforschung》《Wood Sci Technol》等SCI期刊发表学术论文30余篇,培养了多名硕士研究生获得国家留学基金委和国外高水平大学全额奖学金攻读博士学位。(来源:材料与化学工程学院/图/文:高伟/审核:李向红/复审:李颖/责任编辑:朱皓天)

论文链接https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c04327

电话: 0871-63863380(党政办); 0871-63863101(招办) 传真:0871-63863218 邮政编码: 650224 邮箱:xl@swfu.edu.cn 地址: 云南省昆明市盘龙区白龙寺300号

Copyright © 2003 – 2025 西南林业大学. All rights reserved. 滇ICP备10002112号-2